FORMATO DE PLANEACIÓN SEMANAL

En aquellos mismos años, William Henry Fox Talbot en el Reino Unido y Louis Daguerre en Francia trabajaban en un nuevo descubrimiento que posibilitaría el desarrollo del cinematógrafo: la fotografía, ya que sin este invento previo no existiría el cine. Hacia 1852, las fotografías comenzaron a sustituir a los dibujos en los artilugios para ver imágenes animadas.

A medida que la velocidad de las emulsiones fotográficas aumentó, fue posible fotografiar un movimiento real en vez de poses fijas de ese movimiento. En 1877 el fotógrafo angloestadounidense Eadweard Muybridge empleó una batería de 24 cámaras para grabar el ciclo de movimientos del galope de un caballo.

Un paso relevante hacia el desarrollo de la primera cámara de imágenes en movimiento fue el que dio el fisiólogo francés Étienne Jules Marey, cuyo crono fotógrafo portátil (una especie de fusil fotográfico) movía una única banda que permitía obtener doce imágenes en una placa giratoria que completaba su revolución en un segundo. Sin embargo, su tira de película consistía en un papel mojado en aceite que se doblaba y se desgarraba con facilidad. Hacia 1889, los inventores estadounidenses Hannibal Goodwin y George Eastman desarrollaron más tiras de emulsión fotográfica de alta velocidad (que necesitaban poco tiempo para impresionarse) montadas en un celuloide resistente: su innovación eliminó un obstáculo esencial en la experimentación con las imágenes en movimiento.

Thomas Alva Edison y William K. L. Dickson

Thomas Edison (derecha) trabajando con George Eastman en una cámara cinematográfica. Desarrolló la tecnología cinematográfica y sincronizó películas con sonido grabado, realizando las primeras películas del cine sonoro

Hasta 1890, los científicos estaban interesados principalmente en el desarrollo de la fotografía más que en el de la cinematografía. Esto cambió cuando el antiguo inventor, y entonces ya industrial, Thomas Alva Edison construyó el Black Maria, un laboratorio cerca de West Orange, (Nueva Jersey), que se convirtió en el lugar donde realizaba sus experimentos sobre imágenes en movimiento y el primer estudio de cine del mundo. Edison está considerado por algunos como el diseñador de la primera máquina de cine, el kinetoscopio, pero en realidad ni fue él el inventor ni el invento era propiamente una cámara de cine.

Su ayudante, William K. L. Dickson fue quien hizo en realidad casi todo el trabajo, diseñando el sistema de engranajes, todavía empleado en las cámaras actuales, que permite que la película corra dentro de la cámara, e incluso fue él quien por vez primera logró en 1889 una rudimentaria imagen con sonido. El kinetoscopio, patentado por Edison en 1891, tenía unos 15 metros de película en un bucle interminable que el espectador —individual— tenía que ver a través de una pantalla de aumento. El artefacto, que funcionaba depositando una moneda, no puede considerarse por tanto un espectáculo público, y quedó como una curiosidad de salón que en 1894 se veía en Nueva York, y antes de finalizar ese año, en Londres, Berlín y París.

Los hermanos Lumière

Louis Lumière; los hermanos Louis y Auguste Lumière inventaron el cine a finales del siglo XIX Los experimentos sobre la proyección de imágenes en movimiento visibles para más de un espectador se estaban desarrollando simultáneamente en Estados Unidos y en Europa; en Francia, a pesar de no contar con la gran infraestructura industrial de Edison, los hermanos Louis y Auguste Lumière llegaron al cinematógrafo, invento que era al tiempo cámara, copiadora y proyector, y que es el primer aparato que se puede calificar auténticamente de cine, por lo que la fecha de su presentación pública, el 28 de diciembre de 1895, y el nombre de los inventores son los que han quedado reconocidos universalmente como los iniciadores de la historia del cine.

Segundo periodo

Semanas 8, 9, 10 y 11 del segundo periodo

Para tener en cuenta: La siguiente guía es una herramienta de trabajo y profundización, como apoyo en el estudio de los contenidos de la asignatura de educación Artística.

Eje temático: Historia del Arte

Subtemas:- Abstraccionismo

- Arte Cinético

- Arte Conceptual

- Arte Povera

Propósito:

Comprender los fundamentos del abstraccionismo y su impacto en la historia del arte.

Explorar el arte cinético y su relación con el movimiento y la percepción.

Investigar el arte povera y su uso de materiales simples y cotidianos.

Comprender los principios del arte conceptual y su enfoque en las ideas sobre la forma física.

clase 1 semana 8

Motivación – exploración:

Introducción al Abstraccionismo

Conceptualización - contextualización:

Presentación del contexto histórico del abstraccionismo.

1. Introducción al contexto histórico:

Se llama arte abstracto o arte concreto a aquellas expresiones artísticas basadas en elementos como la línea, el punto, el color y el material como lenguaje autosuficiente e independiente de la reproducción de objetos reconocibles, es decir, del figurativismo.

Si bien a lo largo de la historia podemos reconocer elementos abstractos en las expresiones plásticas, el arte abstracto como corriente solo aparece en el siglo XX, cuando surgen una serie de movimientos que se agrupan bajo el nombre de abstraccionismo.

Caracteristicas

Protagonismo de los elementos plásticos

En el arte abstracto, el protagonismo lo tienen los elementos plásticos en sí, sobre los cuales se carga todo el peso significante. La línea, el punto, el color, el plano, la geometría (plana o espacial), el material y la composición son el foco de interés del artista, y no meros recursos para referir elementos externos a la obra.

Espíritu contemplativo centrado en lo estético

El arte abstracto promueve un espíritu contemplativo ante las formas artísticas en sí mismas, una contemplación capaz de apreciar y acoger la dimensión estética de una obra como un valor autosuficiente.

Liberación del arte respecto del tema

Al eliminar el referente, esto es, al renunciar a la representación de objetos, el abstraccionismo libera al arte de la subordinación al tema. Con ello, afirma la posibilidad de que sea valorado con absoluta autonomía. De este modo, deja atrás la idea de trascendencia artística asociada a los grandes relatos (religión, mitología, historia e, incluso, narrativas psicológicas en algunos casos).

Libertad compositiva

El enfoque del arte abstracto favorece la originalidad y la libertad absoluta de los artistas en materia de composición plástica. Por ello, el abstraccionismo agrupa tendencias totalmente diferenciables entre sí que, además, han logrado impactar en la cultura visual contemporánea.

2. Antecedentes del abstraccionismo:

Presenta los movimientos artísticos precedentes que sentaron las bases para el abstraccionismo, como el impresionismo, el postimpresionismo y el cubismo.

Destaca cómo estos movimientos cuestionaron las representaciones tradicionales de la realidad y exploraron nuevas formas de expresión artística.

3. Contexto cultural y filosófico:

Examina los cambios en la filosofía, la psicología y la ciencia que influyeron en el pensamiento artístico de la época.

Destaca la influencia de ideas como el existencialismo, el psicoanálisis y la teoría del caos en la percepción del arte y la realidad.

4. Movimientos artísticos relacionados:

Describe otros movimientos artísticos contemporáneos al abstraccionismo, como el expresionismo, el suprematismo y el constructivismo, que compartían ciertas afinidades y diferencias con el abstraccionismo.

Explora cómo estos movimientos contribuyeron al desarrollo y la diversificación del arte abstracto.

5. El surgimiento del abstraccionismo:

Analiza los factores y los artistas clave que contribuyeron al surgimiento del abstraccionismo como un movimiento artístico distinto.

Destaca las exposiciones y los manifiestos que definieron y promovieron el abstraccionismo como una alternativa radical a las tradiciones artísticas establecidas.

6. Conclusiones y reflexiones:

Resalta la importancia del abstraccionismo en la historia del arte y su legado duradero en la práctica artística contemporánea.

Invita a los estudiantes a reflexionar sobre cómo el contexto histórico influyó en la evolución del abstraccionismo y cómo este movimiento respondió a los desafíos y las oportunidades de su tiempo.

Al proporcionar este contexto histórico, los estudiantes podrán comprender mejor las motivaciones y los contextos que llevaron al surgimiento del abstraccionismo como un movimiento revolucionario en el arte del siglo XX.

Análisis de obras y artistas representativos.

Discusión sobre las características principales del movimiento.

Creación de bocetos inspirados en el abstraccionismo.

clase 2 semana 9

Motivación – exploración:

Conceptualización - contextualización:

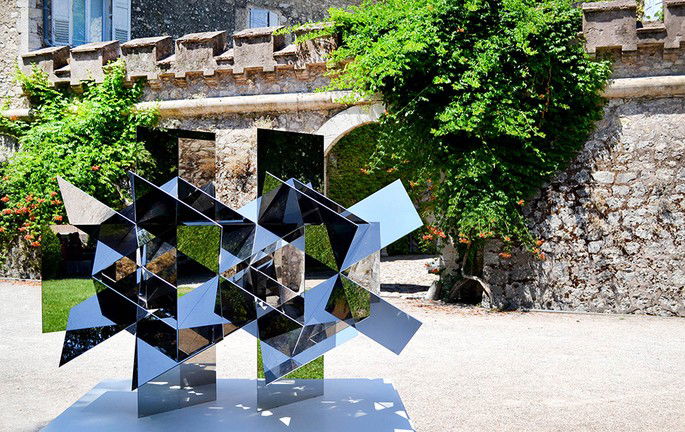

- Arte Cinético

El arte cinético, conocido también como cinetismo, es una corriente artística surgida en París a mediados del siglo XX, que integra el movimiento físico-espacial como elemento compositivo.

El concepto del arte cinético se extiende a todas las obras basadas en el movimiento físico o virtual, lo que puede incluir algunas expresiones del arte óptico. Sin embargo, no todo arte óptico es cinético. Para que un objeto artístico sea cinético, el movimiento debe ser el centro de interés.

Los tipos de arte cinético se clasifican según el tipo de movimiento, y por ello, agrupan por igual expresiones tridimensionales y bidimensionales. A saber:

- Obras de movimiento real, dinamizadas por diversos tipos de mecanismos.

- Obras de movimiento virtual, que generan la percepción óptica del movimiento.

- Estructuras móviles que se activan por sistemas de contrapeso, vibraciones ambientales, inercia, etc. Por ejemplo, los móviles de Calder.

- Esculturas participativas, que requieren la intervención del espectador. Un ejemplo son las piezas inmersivas de Jesús Soto.

- Máquinas accionadas por sistemas electromagnéticos. Por ejemplo, las máquinas de Francisco Sobrino.

- Esculturas que integran la iluminación como recurso para la percepción de movimiento, sea luz natural o artificial. Por ejemplo, las obras de Julio Le Parc basadas en reflejos.

- Esculturas integradas al ambiente o concebidas como espectáculo, como las fuentes de Tinguely.

Movimiento como principio

La escultura cinética es la expresión más destacada de esta corriente. A diferencia de las esculturas tradicionales, sólidas y estáticas, las cinéticas son estructuras dinámicas. Se conciben, más bien, como obras tridimensionales, cuyas tendencias principales son:

A continuación, comprendamos cuáles son las características del arte cinético y cuáles son los representantes y las obras más importantes.

El arte cinético heredó del futurismo la voluntad mecanicista y, del constructivismo, la celebración tecnológica. La fusión de estos dos aspectos permitió hacer del movimiento algo más que un principio: una realidad perceptible y/o real. De allí se desprenden las características de esta corriente.

A diferencia del futurismo y el constructivismo, en el cinetismo el movimiento no se imagina, sino que se percibe sensorial y materialmente. Comprende el movimiento de tres maneras: el movimiento físico real de la obra, el movimiento óptico y el movimiento físico del espectador.

Transformabilidad de la obra

Si el movimiento es el principio fundamental, la obra se concibe como una realidad transformable, ya sea inducida por un mecanismo interno, por la acción de los fenómenos ambientales (viento, luz) o por la participación del espectador.

El cinetismo puede concebir el espacio y la luz como “materia” plástica dentro de la composición. La aparente inmaterialidad del espacio vacío es fundamental para crear efectos de movimiento. Lo mismo ocurre con la luz y los reflejos, que inciden sobre la obra al hacer que esta se modifique constantemente.

Estudio de las percepciones ópticas

Siguiendo a los impresionistas, los cinéticos también se abocaron al estudio de los mecanismos de percepción óptica. Pero dieron un paso adelante al estudiar la agresión retiniana y la ambigüedad perceptiva de las formas abstractas. Así, incluyeron el estudio de los ritmos visuales, la superposición de formas geométricas ambiguas y la percepción lumínica dinámica.

El cinetismo crea secuencias repetidas (de líneas, formas simples o colores) que, en su conjunto, crean la percepción de un ritmo visual. Cuando estos ritmos se ven alterados por un objeto, o cuando son sometidos al movimiento (del objeto o del espectador), se crea una percepción visual producto de la agresión retiniana.

Por ello, el cinetismo es considerado una evolución matemática de la abstracción.

Componente lúdico y participativo

La participación y el juego están implícitos en el cinetismo. La obra cinética se presenta ante el espectador como un juego visual y, en muchas oportunidades, requiere, de hecho, su participación activa. Tal es el caso, por ejemplo, de las esculturas inmersivas. De esa forma, el cinetismo propone un cambio en la relación de las personas con los objetos artísticos. La obra permanece inconclusa, a la espera del espectador.

Arte público e integrado al ambiente

Justamente por su carácter dinámico, lúdico y participativo, el arte cinético se comprometió también con la integración en el espacio público. Buena parte de estas propuestas integraban la participación del transeúnte. Otra parte, no menos importante, se integró con los elementos ambientales, como el viento y el agua. Así, el arte salió de los museos al encuentro de la vida ciudadana y de la naturaleza.

Artistas y obras del arte cinético

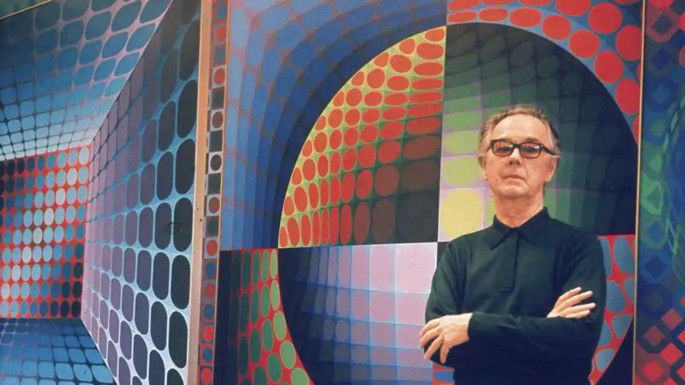

Víctor Vasarely

Hungría, 1906-1997. Fue uno de los más destacados artistas del arte óptico y del cinetismo. Implementó la contraposición de dos sistemas de perspectiva y de zonas de color con igual valor tonal. Uno de los recursos más utilizados fue la ambiguedad óptica. Tuvo una obra pública destacada desde sus primeras intervenciones en la Ciudad Universitaria de Caracas.

Jesús Rafael Soto

Venezuela, 1923-2005. Inspirado en el sistema musical dodecafónico y la música serial, usó la repetición y las progresiones para lograr un efecto de continuidad y evolución de la repetición serial. Concebía el espacio como parte de la materia de su obra y entendía que el ser humano no estaba frente al espacio sino que era parte de este. Destacó por la creación de los penetrables.

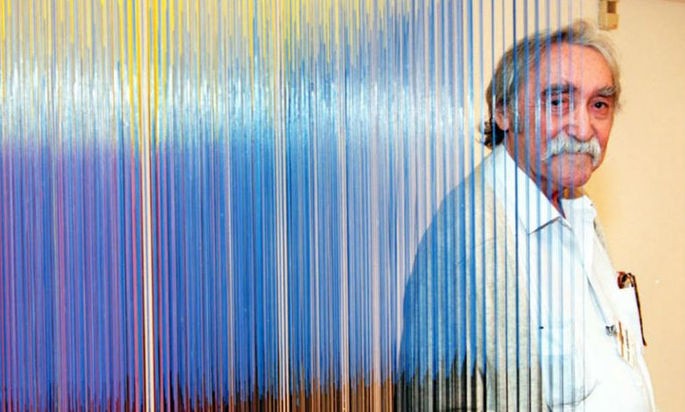

Carlos Cruz-Diez

Venezuela, 1923-2019. Hizo de la vibración colorista el centro de su propuesta. Conocido por usar listones estrechos de color, dispuestos en ángulo recto con respecto a la superficie de la obra. Así, el color refracta sobre la superficie y, en la medida en que se desplaza el espectador, la obra modifica creando la sensación de movimiento.

Jean Tinguely

Suiza, 1925-1991. Fue un pintor y escultor ampliamente conocido por sus llamadas "esculturas máquina", lo que hizo de él uno de los más importantes exponentes del cinetismo. Su enfoque fue más próximo a los postulados antiartísticos del dadaísmo, motivo por el cual su obra es una sátira a la sobreproducción industrial.

Su primera obra propiamente cinética fue Heureka, la cual se caracteriza por la producción de movimiento "inútil", es decir, desprovisto de sentido.

Eusebio Sempere

España, 1923-1985. Fue un pintor, escultor y artista gráfico inserto en la corriente del cinetismo. Se dio a conocer en 1955 gracias a la exhibición de la serie Relieves luminosos, en la que integró la luz eléctrica como un factor de movimiento dentro de la obra. Por medio de cambios en los patrones de iluminación de la pieza, se construían ante los ojos del espectador formas geométricas dinámicas. Posteriormente exploró las líneas como recurso plástico en estructuras móviles y la escultura morotizada.

Julio Le Parc

Argentina, 1928. Miembro fundador del grupo GRAV, se ha destacado por sus investigaciones en torno a la luz como elemento dinámico de la obra, los efectos especulares, la acción de los reflejos lumínicos y el movimiento.

Francisco Sobrino Ochoa

España, 1932-2014. Antiguo miembro del GRAV. Se destacó en el cinetismo por la creación de las llamadas “estructuras permutacionales”, basadas en la transformación lumínica a diferentes horas del día o bajo diversos juegos de iluminación interior. También creó obras móviles a través de mecanismo electromagnéticos y obras basadas en la vibración retiniana.

Aplicación - producción:

Creación de una obra cinética simple utilizando materiales básicos.

clase 3 semana 10

Motivación – exploración:

Conceptualización - contextualización:

Presentación del arte conceptual y sus características principales.

la ejecución técnica o estética. En lugar de enfocarse en la creación de objetos físicos tradicionales, los artistas conceptuales se centran en transmitir un mensaje, una idea o un concepto a través de su obra. Aquí tienes una presentación básica sobre el arte conceptual y sus características principales:

1. Enfoque en la idea: En el arte conceptual, la idea o el concepto detrás de la obra es lo más importante. La ejecución técnica puede variar y no es necesariamente el aspecto principal de la obra.

2. Menos énfasis en la habilidad técnica: A diferencia de otras formas de arte donde la habilidad técnica del artista es destacada, en el arte conceptual la técnica puede ser menos relevante. Lo crucial es la capacidad del artista para comunicar su concepto de manera efectiva.

3. Variedad de medios: Los artistas conceptuales utilizan una amplia gama de medios y materiales para expresar sus ideas, que van desde la instalación y la performance hasta la fotografía y el video, entre otros.

4. Cuestionamiento de la naturaleza del arte: El arte conceptual a menudo cuestiona y desafía las convenciones tradicionales del arte, incluyendo la idea de qué puede considerarse arte y quién puede ser considerado artista.

5. Énfasis en el proceso de pensamiento: La obra de arte conceptual puede involucrar un proceso intelectual complejo por parte del espectador, quien puede necesitar reflexionar sobre el concepto presentado para entender completamente la obra.

6. Influencia filosófica: El arte conceptual a menudo está influenciado por la filosofía y la teoría del arte, explorando temas como la identidad, la política, la sociedad, el lenguaje y la percepción.

7. Desmaterialización del objeto artístico: En muchas ocasiones, el arte conceptual tiende a desmaterializar el objeto artístico, es decir, a eliminar la presencia física del arte en favor de la idea o el concepto que lo sustenta.

8. Importancia del contexto: El contexto en el que se presenta una obra de arte conceptual es fundamental para su comprensión y apreciación. El entorno físico, cultural y social puede influir en la interpretación de la obra.

Análisis crítico de obras conceptuales significativas.

Discusión sobre la importancia del concepto en el arte contemporáneo.

clase 4 semana 11

Motivación – exploración

- Arte Povera

https://www.youtube.com/watch?v=oSwWe0J5v9Q

Conceptualización - contextualización:

Introducción al arte povera y su contexto histórico.

El arte povera, que en italiano significa "arte pobre" o "arte de la pobreza", es una corriente artística que surgió en Italia a fines de la década de 1960. Se caracteriza por el uso de materiales simples y cotidianos, así como por un enfoque en la experiencia sensorial y la relación entre el arte y la naturaleza.

Contexto histórico:

El arte povera surgió en un momento de gran efervescencia cultural y social en Italia, durante la década de 1960. Este fue un período de agitación política, cambios sociales y protestas estudiantiles en todo el mundo occidental, incluida Italia. La sociedad italiana estaba experimentando una transformación profunda después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y durante el auge económico de la posguerra.

En este contexto de cambio, muchos artistas italianos buscaron nuevas formas de expresión que reflejaran los desafíos y las realidades de su tiempo. El arte povera surgió como una reacción contra el consumismo desenfrenado y la cultura de la opulencia, proponiendo una estética más simple y directa que abordara cuestiones fundamentales como la relación entre el ser humano y la naturaleza, la materialidad y la espiritualidad.

Características del arte povera:

Uso de materiales simples: Los artistas povera utilizaban materiales cotidianos y fácilmente disponibles, como madera, piedra, tierra, metal, tela, cuerda, entre otros. Estos materiales eran a menudo crudos y sin procesar, lo que contribuía a una sensación de autenticidad y simplicidad.

Énfasis en la experiencia sensorial: El arte povera valoraba la experiencia sensorial del espectador, buscando despertar sus sentidos a través de obras que podían ser táctiles, olfativas, visuales o auditivas. Se buscaba una conexión directa entre la obra de arte y el espectador, sin intermediarios ni ornamentos superfluos.

Relación con la naturaleza: Muchas obras de arte povera exploraban la relación entre el ser humano y la naturaleza, a menudo utilizando elementos naturales como parte de la obra misma. Se trataba de cuestionar la artificialidad de la vida moderna y reconectar con lo esencial y lo primordial.

Rechazo de la comercialización del arte: Los artistas povera se oponían al arte como mercancía y a la comercialización del mundo del arte. En lugar de producir objetos de lujo para el mercado, buscaban crear experiencias y reflexiones que trascendieran el valor económico.

El arte povera tuvo un impacto significativo en la escena artística italiana e internacional, influyendo en movimientos posteriores como el arte ambiental, la instalación y el arte procesual. A través de su enfoque en la simplicidad, la autenticidad y la conexión con la naturaleza, el arte povera continúa siendo relevante en el arte contemporáneo como una poderosa expresión de la experiencia humana y la búsqueda de significado en un mundo cada vez más complejo.

Aplicación - producción:

Semanas 6 y 7del segundo periodo

Para tener en cuenta: La siguiente guía es una herramienta de trabajo y profundización, como apoyo en el estudio de los contenidos de la asignatura de educación Artística.

Eje temático: El cine, Investigación en artes: cine latinoamericano y afiche publicitario (investigación cualitativa).

Propósito: Reconocer y explorar los diferentes elementos utilizados en la investigación cualitativa. (investigación en artes)

Indicadores de desempeño:

- Comprendo la importancia del lenguaje cinematográfico a través del estudio de su historia.

- Analizo los procesos de creación que me servirán para producir, interpretar y reelaborar la realidad.

- Analizo la importancia del cine latinoamericano.

- Participo con criterios claros y criticas objetivas en cine-foros.

Importante: Lee atentamente el taller y realiza las actividades en su totalidad

Motivación – exploración:

Clase 1 semana 6:

Antes de iniciar con la lectura del texto observa los siguiente collage de imágenes y responde:

- Sábes que son:

- Cuál es la función que cumplen y para que medios fueron creados:

- En que se parecen:

- En que se diferencian:

- La diferencia de imagen, información y el color tiene que ver con:

Clase 1 semana 6:

Presentación del tema por medio de un video Investigación basada en las artes

Clase 2 semana 7:

presentación de que son las fichas de investigación y como se usan por medio del video Uso de las fichas en la investigación

_ presentación de fichas textuales y de resumen y para que sirven por medio del video Fichas textuales y de resumen

Conceptualización - contextualización:

Clase 1 semana 6:

Su ayudante, William K. L. Dickson fue quien hizo en realidad casi todo el trabajo, diseñando el sistema de engranajes, todavía empleado en las cámaras actuales, que permite que la película corra dentro de la cámara, e incluso fue él quien por vez primera logró en 1889 una rudimentaria imagen con sonido. El kinetoscopio, patentado por Edison en 1891, tenía unos 15 metros de película en un bucle interminable que el espectador —individual— tenía que ver a través de una pantalla de aumento. El artefacto, que funcionaba depositando una moneda, no puede considerarse por tanto un espectáculo público, y quedó como una curiosidad de salón que en 1894 se veía en Nueva York, y antes de finalizar ese año, en Londres, Berlín y París.

∙ “EL NACIMIENTO DEL CINE | Historia del Cine EP. 1”https://www.youtube.com/watch?v=LNorpMtgaVY

∙ continuación del tema con la segunda parte de la historia del cine: “LOS COMIENZOS DE HOLLYWOOD | Historia del Cine EP. 2”: https://www.youtube.com/watch?v=dQItjRWqfGQ ∙ monografías.com: https://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml ∙ El cine antes del cine: https://educomunicacion.es/cineyeducacion/cineprecine.htm ∙ Las 50 películas más influyentes de la historia: https://cinemania.20minutos.es/noticias/las 50-peliculas-mas-influyentes-de-la-historia-del-cine/

- Qué es la investigación en artes

El arte es uno entre los muchos objetos de estudio de la estética y de los campos del conocimiento humanístico. Sin embargo es importante abordarlo desde perspectiva de la relación que se establece entre el productor y el consumidor de la obra artística.

El propósito de este artículo es proponer las condiciones de posibilidad que tiene la investigación desde las artes y para ello debo hacer un recorrido por algunos espacios del conocimiento a fin de configurar la propuesta. Al ubicarme en la posición del observador desde las artes asumo que también son posibles las perspectivas de observación en las artes y sobre las artes que hasta ahora hemos entendido como la investigación para la producción de conocimiento y la investigación para la producción de objetos artísticos, respectivamente. Este asunto ya ha sido discutido por otros académicos (Fajardo-González 2014) y aunque yo mismo lo he tratado en otros espacios de discusión, me interesa replantearlo a efecto de clarificar a qué me refiero cuando propongo una perspectiva desde las artes.

Hasta hora hemos sido educados en la tradición de nombrar el arte y la ciencia como sustantivos en singular y al hacerlo así negamos el hecho de la existencia de plurales diferenciados tanto entre las ciencias y las artes como al interior de ellas. Hoy en día resulta un paradigma regresivo hablar de la ciencia sin tomar en consideración sus procesos de diferenciación funcional así como la evidencia empírica de la existencia de una división mínima entre ellas que las configura como nomotéticas o ideográficas. Lo mismo sucede en el caso del arte cuya división no es un mero asunto discrecional sino que obedece a la materialidad, a los contenidos y a las formas específicas en que cada una de las artes se realiza.

Observar esas distinciones nos coloca de entrada frente a nuevos paradigmas y, por lo mismo, nos obliga a construir herramientas eficientes para el abordaje que, en efecto, respondan a las condiciones actuales en las cuales se nos presentan. Es probable que la idea del conocimieto científico haya cambiado poco en los últimos dos mil años del mundo occidental; sin embargo la idea del arte ha variado mucho según el período histórico específico que se trate. De ahí que abordar sus formas y manifestaciones resulte más complejo que el aboraje de los espacios de diferenciación entre las ciencias.

Pongámoslo de este modo: Las aspiraciones de validez epistemológica del conocimiento han existido prácticamente desde las primeras descripciones y explicaciones de los científicos presocráticos aunque no es sino hasta Platón, en la madurez del pensamiento griego, que se establece cuál calidad de conocimiento deberá ser elevado al rango de episteme y cuál quedará en el nivel de la doxa. No sucede lo mismo con el arte, ya que el sentido de la techné, como veremos más adelante, no tiene ningún correlato con el sentido que se le otorga desde los inicios de la época moderna y hasta nuestros días a eso que ahora llamamos artes cuyos requerimientos técnicos se han multiplicado y diversificado: hoy las técnicas son elementos constitutivos de las artes, pero no son las artes mismas.

Lo que ha sucedido en el transcurso de los siglos es que el arte se ha tematizado y ha sido objeto de observación de diferentes espacios de conocimiento, de forma tal que desde el entorno se la han asignado funciones y finalidades específicas que no le han permitido auto observarse y así sus presupuestos autonómicos han podido definirse solo hasta ya entrada la modernidad. Tanto la función estética como la finalidad de la producción artística han estado sujetas a presupuestos epistemológicos y ontológicos que tampoco han posibilitado su autodeterminación. Así cada período histórico ha tenido su propia estética y con ello su definición de lo que se entiende por arte, por lo que la producción artística ha sido un mero objeto de estudio despojado de su dinámica interna y por tanto, desplazado su sentido al dotarlo de funciones extra estéticas.

Los casos de las relaciones siempre conflictivas entre la filosofía y la teología con el arte son ilustrativas de esta condición subordinada de la producción artística. Si ya la teología misma había desplazado del centro de interés a la filosofía durante prácticamente todo el período medieval, no resulta extraño el desplazamiento del arte como una entidad más alejada de la epistemología, en cuanto a que los objetos de aquél son considerados solo asuntos de percepción sensible. Esto a la vez hace más explicable el dictámen de su defunción en la arquitectura conceptual hegeliana, o la emergencia de la estética analítica a partir no solo de Wittgestein sino del corpus teórico kantiano (Schaeffer 1999).

Clase 3 seescuela de Atenas (1510-1511). Rafael Sanzio

Tal vez sea realmente cierto que al conocer nuestro pasado le estamos dando algún sentido a nuestro presente y avizorando el futuro de manera más clara. Al situarnos en ese horizonte estamos aceptando que al conocer el pasado aprendemos algo de nuestro presente y como consecuencia estamos mejor preparados para construir el futuro. Pero veamos lo que implica pensar la historia desde esta perspectiva. Hacerlo así es suponer y aceptar que siempre nuestra situación presente es el resultado de nuestros actos pasados, tanto en lo individual como en lo colectivo. Creo que pocos dudamos acerca de esta certeza. Sin embargo también pretendemos que nuestra sociedad actual, incluso nuestra condición presente, es siempre mejor a las sociedades que se dieron en el pasado. Basados así en una idea de progreso aceptamos nuestro desarrollo como la culminación, o el punto más avanzado de nuestros procesos en la historia.

¿Qué significa esto? Que no obstante lo gloriosa que pudo haber sido una sociedad y su cultura, la nuestra es siempre mejor puesto que la consideramos más avanzada, muy a pesar de las desgracias y catástrofes que observamos en la vida cotidiana. Sin embargo, y a pesar de todo, sentimos cierta nostalgia cuando volteamos hacia el pasado y vemos la grandiosidad del mundo griego, por ejemplo, y leemos cómo ha desaparecido dejándonos su inmenso legado: una idea de la filosofía, una idea de la literatura, una idea de la historia, una idea del arte; en fin, una cosmovisión de la cual todavía nos nutrimos cuando queremos hablar de cultura.

¿Es esa perspectiva la correcta? No nos atrevemos, por lo pronto a responder; sin embargo, ¿por qué no nos preguntamos mejor, si es esa la pregunta correcta? Si intentamos situarnos en un horizonte de observación que nos permita ver hacia las sociedades en su tiempo, con sus pensadores ubicados en sus circunstancias particulares, pensando lo que en sus presentes y en sus espacios era posible pensar, tal vez ganaríamos en la perspectiva.

Lo que queremos decir con esto es que quienes generaron las ideas en un período particular de la historia y en un lugar específico de la geografía estaban respondiendo a las necesidades que sus circunstancias planteaban, estaban escribiendo para su presente, así tuvieran una idea aproximada de futuro. Observar de este modo la historia es ubicarla en su temporalidad, y evitar colocar en las personas de un período particular del tiempo nuestros valores y formas de pensar. Lo paradójico de esa forma de observar el pasado es que no acertamos a percibir que muchos de los términos y conceptos con sus consecuentes palabras fueron creadas en el pasado y aún las seguimos utilizando como una característica de nuestra forma occidental de ver el mundo. Pensemos por ejemplo en los términos creados durante el pensamiento griego clásico: mimesis y poiesis. No nos detendremos por ahora a indagar sobre sus significado y su comprensión en los sistemas de Platón y Aristóteles. Únicamente nos detendremos a señalar que esos mismos términos son utilizados en el siglo XX al menos por otros dos pensadores; nos referimos por un lado a Georg Lukacs (1966) quien utiliza el concepto mimesis desde la perspectiva de los estudios estéticos, y por otro, nos referimos a Niklas Luhmann ( 2005) quien utiliza el término poiesis desde la perspectiva de la teoría de los sistemas sociales.

Es probable que la comprensión y el uso de estos conceptos sean muy próximos a pesar de que median casi dos mil quinientos años entre su origen y su ubicación en los sistemas de pensamiento contemporáneos. ¿Pero qué sucede con otros términos como, por ejemplo, filosofía, historia, o el término arte?

Clase 2 semana 7:

Hoy en día nosotros entendemos por arte algo que no era concebible durante el período griego clásico. Como señalaba párrafos arriba la techné griega y el arte contemporáneo están muy alejados el uno del otro, de forma tal que hoy la técnica se convierte en un atributo, por tanto accesorio, de los objetos que en nuestro tiempo concebimos como productos artísticos y a los cuales dotamos de valores estéticos. De hecho la concepción del arte, aproximadamente como hoy lo entendemos es una creación del mundo moderno que comienza en el tránsito del Renacimiento. Al posicionarnos en este horizonte establecemos las condiciones para observar cómo se ha transformado el arte, su idea y su significación propiciando lo que hoy consideramos valores estéticos que en otra temporalidad de la historia representaban otros segmentos de la realidad. Hasta aquí el arte sigue siendo objeto de observación y estudio de otros campos de conocimiento.

Aplicación - producción:

Clase 1 semanas 6 :

1. En el siguiente enlace encontraras el taller de cine latino americano para las semanas 5 y 6 de este periodo

Clases 2 semanas 7:

Ejemplo y pasos a seguir para elaboración del guión y cortometraje:

En esta casilla solamente encontraras los ejemplos y ayudas para realizar las diferentes actividades planteadas en la parte baja del presente documento en Actividades 1 y 2: realización de un guión y cortometraje de 5 segundos, para esto elaboraras primero el guion completo de tu película siguiendo estos pasos:

1. Historia y Guion

- ✔ Tema: sobre que tratara tu corto

- ✔ Nombre: nombre del corto

- ✔ Guion: la historia completa y detallada de lo que veremos en el corto

- ✔ Duración: cuanto tiempo en minutos durara tu corto (de 1 a 5)

- ✔ Actores: nombres de los actores si los tiene.

- ✔ Presupuesto: dinero que piensas invertir en la realización de tú corto.

- ✔ Vestuario: ropa o indumentaria necesaria para la realización del corto.

- ✔ Escenarios: lugares en los que se realizan las acciones.

- ✔ Banda sonora: musicalización o ambientación para tu corto

- ✔ Numero de escenas: cuantas escenas tendrá

- ✔ Autores: nombres de los autores del cortometraje.

2. Dibuja cada fotograma teniendo en cuenta hacer 15 por segundo para crear la sensación de movimiento en el momento en que se toman las fotos.

3. Cuando ya tengas el guion realizado y la cantidad de fotogramas requeridos podrás empezar con la toma de fotos y montaje en un programa de edición de videos para que puedas crear tu cortometraje de tema libre, lo presentaras en el correo o una memoria para ser observado en clase.

Observa el siguiente ejemplo de un cortometraje en Stop motion: "golden stage with spotlights and particle".

Actividad 1: creación de una historia y un guión de tema libre para un experimento con fotogramas de 5 segundos y posterior dibujo de los fotogramas en blogs de notas.

Actividad 2: realización de un cortometraje de 5 segundos en "Stop motion". Este corto debe ser presentado junto con el guion escrito realizado con anterioridad. Tu película es de tema libre, la única restricción son temas obscenos, puede ser mudo, con subtítulos o sonoro, a blanco y negro o color.

TERCER PERIODO

PLANES DE APOYO TERCER PERIODO 11°

SEMANAS 7, 8 Y 9 DEL TERCER PERIODO Ó 34,35, 36 DEL AÑO

lectura del documento

El fin del Renacimiento y el inicio del Barroco

Este movimiento no duró para siempre. Ya a partir de 1527 el movimiento renacentista empezaba a sufrir altibajos, dado que la visión que se había adquirido sobre el ser humano, idealizada y perfecta, empezaba a resquebrajarse. Los nuevos regímenes europeos, ante el temor del islam y la ya casi perpetua lucha contra esta religión, iniciaron medidas de expulsión de musulmanes, especialmente en España. Esta población había sido un auténtico motor económico, trabajando la tierra, contribuyendo en el saneamiento de las cosechas y siendo un intercambio de conocimientos entre la Cristiandad y los países islámicos. Esto conllevó a una menor producción agrícola en torno al año 1609, la cual implicó hambrunas, enfermedades como la peste y una elevada mortalidad.

La sociedad se volvió pesimista y esto influyó en el propio arte. La idea de que el hombre podía con todo se desvaneció, recuperándose en cierta manera una visión medieval del mundo, pero sin prescindir de los avances tecnológicos del siglo anterior. El mundo católico sufrió un cisma. Lutero, ante los abusos que ejercían las autoridades pontificias, propuso una reforma del cristianismo católico, que evolucionó en la creación del protestantismo. A su vez, ante esta osadía, la cúpula católica inició la Contrarreforma, con la intención de perseguir a aquellos que discrepaban y luchaban contra el poder papal. El arte se volvió en un arma propagandística contra la herejía, siendo utilizado por el papado para evitar que la población se volviera del bando de paganos y ateos.

El Barroco fue un movimiento artístico que recurrió de nuevo al pensamiento medieval, enfocándose en la religiosidad y las creencias, volviendo a tomar a Dios como centro de todo. Abarcó la totalidad del siglo XVII y principios del XVIII.

Diferencias entre el Renacimiento y del Barroco1. Enfoque filosóficoDurante el Renacimiento se desarrolla el humanismo, un movimiento que toma como foco de atención al propio ser humano, es decir, adquiere una visión antropocéntrica. Se revaloriza la cultura clásica, considerándola como la cúspide de la perfección de la civilización occidental. Además, surge un movimiento crítico que defiende el uso de la razón para acercarse a la verdad; es por ello que el Renacimiento fue un momento de grandes avances científicos, aunque no se abandonó la religión por completo.Se revaloran ideas que ya estaban presentes durante la Edad Media, como son la belleza y el amor, peroadquiriendo una perspectiva más cercana a la grecolatinas, abordando la simetría y la homogeneidad como las formas terrenales para acercarse a la perfección, una idea abstracta y metafísica.

El Barroco opta por centrarse en los contextos cotidianos, en los elementos del día a día. Comprende que el ser humano no es perfecto y pretende encontrar la belleza en ello. Los artistas y pensadores pertenecientes a esta época intentan superar al período anterior mediante la originalidad. Muchos artistas barrocos consideraban que en cierta manera el movimiento renacentista se había quedado rápidamente desfasado, limitándose a imitarse a sí mismo y ser una réplica del arte clásico.

2. ArquitecturaLos edificios renacentistas se dividen en secciones. Estas partes se basan en el arte grecolatino, en el que todo seguía un orden y se mostraba con una claridad homogénea. La arquitectura renacentista no pretende que el observador se fije en una parte concreta de la estructura, dado que la mayor parte del edificio es idéntico, sin detalles que resalten una sección por encima de las demás. Así pues, los renacentistas pretendían hacer que sus edificios fueran lo más simétricos posible, predominando los elementos horizontales frente a los verticales, inspirándose de la arquitectura de los templos de la antigua Grecia y Roma. Entre los elementos distintivos de la arquitectura renacentista se encuentran el arco de medio punto, la bóveda de cañón y la cúpula semiesférica.

Algunos ejemplos de edificios construidos durante el Renacimiento son la famosa catedral de Santa María de las Flores de Florencia, la Iglesia de Santa María Novella, el palacio de Carlos V en Granada y la catedral de Jaén. En cambio, la arquitectura propia del Barroco es menos clara. Se trata todo como si fuera un continuo, pero no está dividido en partes claras e iguales, sino que se incorporan detalles que pudieran parecer que se está ante una estructura un tanto caótica. Las fachadas barrocas suelen tener elementos que se concentran de forma muy rica y llamativa, como lo son columnas, arcos, estatuas, bajo y altorrelieve y paredes curvas. Algunos ejemplos de edificios barrocos son el Palacio Real de Madrid, la catedral de Santiago de Compostela, el palacio de Versalles y la basílica de San Pedro.

3. PinturaDurante el Renacimiento surgieron innumerables escuelas de pintura, las cuales, pese a sus divergencias, se influyeron mutuamente. La pintura renacentista mejora la perspectiva en comparación con el arte medieval. Se representa con gran detalle la anatomía humana, gracias a la mejora de las técnicas pictóricas y el uso de un nuevo estilo de pintura: el óleo. Se pretende representar de la forma más realista, pero idealizada y simétrica, al hombre y su entorno.

El Quattrocento fue el momento de éxito de grandes pintores como Masaccio, quien es considerado el primero en aplicar en la pintura las leyes de la perspectiva científica y un nuevo concepto de expresividad. Su obra fue revolucionaria, especialmente por su uso de la luz. Durante el Cinquecento surgieron los grandes del Renacimiento: Leonardo da Vinci, Michelangelo y Rafael. Es de todos conocido el famoso hombre de Vitruvio de da Vinci, una representación muy fidedigna de la anatomía humana, además de su archiconocida obra la Gioconda. La obra de Rafael es considerada la pintura estereotípica del Renacimiento, por su perfección, uso de la perspectiva y el color.Por otro lado, las figuras en la pintura renacentista se caracterizan por su dinamismo, mucho color y grandilocuencia.

En España tenemos a el Greco, cuya obra representa la combinación de los conocimientos bizantinos adquiridos en su juventud junto con las tendencias renacentistas. Sus figuras son muy expresivas, alargadas y un tanto umbrías. Pese a que se le considera renacentista, su obra está a un pie del Barroco. En cambio, el pintor barroco plasma la realidad tal como la ve y siente, con sus límites, posturas violentas, composiciones diagonales. Se enfoca en el ser humano individual. El arte se hace menos distante del público. La iglesia utiliza la pintura para mandar un mensaje menos distante y grandilocuente, que había sido la norma durante el Renacimiento.

Caravaggio es uno de los representantes del Barroco. Su obra es más humana, sin recurrir demasiado a la solemnidad. El drama está muy acentuado, mostrando un realismo psicológico. Diego Velázquez, pintor de Felipe IV, pintó grandes obras como la Rendición de Breda, el retrato del Papa Inocencio VII. Sus dos últimas obras maestras son las Meninas y las Hiladeras, con una gran cantidad de personajes puestos a diferentes distancias del frente. Estos pintores muestran entornos con claroscuros, personas realistas, con sus puntos fuertes y débiles. Los barrocos no tenían reparo alguno en mostrar la palidez o los signos de enfermedad de algunos de sus mecenas.

4. Música y poesíaLa música renacentista se caracteriza por su textura polifónica, siguiendo las leyes del contrapunto, y con cierto legado procedente del canto gregoriano. En el ámbito eclesiástico se encuentran la misa y el motete, mientras que en ámbitos más profanos se encuentran los villancicos, el madrigal y la chanson. De entre los compositores más conocidos de este período se encuentran Orlando di Lasso, Josquin des Prés, Palestrina y Tomás Luis de Victoria.

La poesía del Renacimiento sigue el estilo propio de la lírica del cancionero, hablándose de aspectos tales como el amor, la belleza en lo divino y en cierta medida aspectos mitológicos recuperados de las civilizaciones clásicas. Grandes poetas renacentistas fueron Fray Luis de León, Garcilaso de la Vega y Petrarca. La música barroca dio a la humanidad uno de los grandes géneros musicales: la ópera. Es el período en el que tradicionalmente se relaciona con lo que hoy en día entendemos por música clásica, además de los períodos posteriores. Durante el Barroco aparece la tonalidad y el uso del bajo continuo, además de surgir la sonata y el concierto. Grandes músicos de este período fueron Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi y el compositor cuya muerte puso fin al Barroco, Johann Sebastian Bach.La poesía barroca aborda temas como el desengaño, el asco por seguir viviendo, la desesperación, los temas amorosos o el inconformismo, con toques de aceptación de que realmente el ser humano difícilmente puede tener éxito y solo le cabe esperar a la muerte como inevitable final. Se trata de una poesía muy recargada, que pretende excitar la sensibilidad y la inteligencia. Los escritores barrocos buscan la originalidad y la sorpresa. Algunos poetas relevantes del Barroco fueron Luís de Góngora, Lope de Vega y Sor Juana Inés de la Cruz.

1. leer el documento2. crear un mapa mental 3. realización de un dibujo en el que se apliquen las técnicas de ambos movimientos tanto del Barroco español como del Renacimiento italiano.

PLANES DE APOYO TERCER PERIODO 11°

SEMANAS 4, 5 Y 6 DEL TERCER PERIODO Ó 31,32, 33 DEL AÑO

TEMA: EL AFICHE, EL DISEÑO GRAFICO Y LA PUBLICIDAD

GRADO: 11°

OBJETIVO: Reconocer el afiche como posibilidad de creación artística desde la utilización de la técnica mixta y el collage.

INSTRUCCIONES: Lea y analice detenidamente el siguiente texto, consígnelo en su cuaderno de apuntes y luego realice la actividad práctica.

EL AFICHE

Es una publicación que generalmente se utiliza para promocionar un producto, evento o actividad en el campo educativo; su dimensión varía de acuerdo a su utilización, para su conformación se requiere del empleo de imágenes y texto.

Aunque el afiche comparte elementos comunes con el cartel, no es tan informativo; maneja menor cantidad de texto y se complementa generalmente con fotografías o ilustraciones en diversas técnicas.

COMPONENTES DE UN AFICGHE

ACTIVIDADES:

1 Observa y responde

2. crea un afiche a un producto recomocido de una de las siguientes marcas

- Tecnología: Apple, Google, Microsoft, Amazon y Samsung.

- Bebidas: Coca-Cola.

- Servicios: McDonald's y Disney.

- El SENA (institución educativa), Crepes&Waffles, Rappi (servicios de entrega) y Nequi (servicios financieros) son marcas con alta reputación en el país.

- Coca-Cola, Arroz Diana, Refisal, Fruco, Maggi, y la marca de lácteos Colanta son muy populares.

- Familia, Jabón Rey, y las marcas de cuidado personal como Colgate y Dove tienen una fuerte presencia.

PLANEACIÓN SEMANAS 1, 2, 3 Y 4 DEL TERCER PERIODO Ó 28, 29, 30 Y 31 DEL AÑO

Clase 1: El Caligrama como Forma de Expresión Artística

Objetivo:

Explorar el caligrama como una combinación de arte visual y literario, comprendiendo su historia y aplicaciones.

1. Exploración (15 minutos)

Actividad de apertura: Mostrar ejemplos de caligramas de artistas como Guillaume Apollinaire y pedir a los estudiantes que describan lo que ven y leen.

Pregunta guía: ¿Qué efecto tiene la forma en el significado del poema?

2. Estructuración (30 minutos)

Explicación teórica sobre el caligrama: Orígenes, técnicas y evolución.

CALIGRAMA

Mano escribiendo

Un caligrama es un texto que permite crear una figura.

Antes de entrar de lleno en la definición del término caligrama, es necesario proceder a conocer su origen etimológico. En este caso, podemos determinar que tiene su origen en el griego. Y es que es de la suma de dos componentes de dicha lengua:

-El adjetivo “kallos”, que puede traducirse como “bello”.

-El verbo “graphein”, que es sinónimo de “escribir”.

-El sufijo “-ma”, que se utiliza para indicar el resultado de la acción.

Precisamente por eso, caligrama puede traducirse como “bella escritura”.

Navega por el índice de temas del artículo.

ÍndiceTemas

QUÉ ES UN CALIGRAMA

El término caligrama se refiere a un texto que, gracias a la organización de las letras, también se constituye como un dibujo. Los caligramas, de este modo, suelen combinar la poesía con la representación gráfica de figuras vinculadas a la temática de los versos.

Puede decirse que los caligramas forman parte de la poesía visual. En este caso, las palabras crean una imagen que expresa, de modo visual, aquello que las propias palabras mencionan.

ALGUNOS EJEMPLOS

Supongamos que un poeta escribe sobre un león. Para desarrollar un caligrama, tendrá que desplegar las palabras de sus versos de manera tal que, visualmente, creen la imagen de uno de estos animales. Dicho de otro modo: al escribir su poema sobre un papel, tendrá que ir dibujando la figura de un león con los versos. Así generará un caligrama.

Caligrafía

Los caligramas se enmarcan en la poesía visual.

Lo mismo tendrá que hacer quien pretende formar un caligrama relacionado a una flor. Primero tendrá que pensar los contenidos al respecto: puede tratarse de un poema, una reflexión o incluso de palabras sueltas. Al plasmar estos contenidos en un papel o una pantalla, deberá organizarlos de forma que constituyan el dibujo de una flor, creando el caligrama en cuestión.

En la actualidad son muchos los profesores que no dudan en hacer uso de los caligramas en clase con el claro objetivo de que sus alumnos empiecen a interesarse por la poesía de una manera tan sorprendente y visual.

AUTORES DE CALIGRAMAS

A lo largo de la historia muchos escritores se destacaron por sus caligramas. Uno de los más importantes fue Guillaume Apollinaire, poeta francés nacido en 1880 y fallecido en 1918. El español Gerardo Diego, el cubano Guillermo Cabrera Infante, el chileno Vicente Huidobro y el argentino Oliverio Girondo son otros destacados autores de caligramas.

No obstante, eso no quita para que también tengamos en consideración otros importantes e ilustres autores que también utilizaron y utilizan con asiduidad el caligrama. Este sería el caso del poeta catalán Joan Salvat-Passasseit (1894 – 1924), que se convirtió en un verdadero referente en ese sentido dentro de su comunidad autónoma. Precisamente uno de sus trabajos se puede leer y descubrir en un edificio significativo del famoso Paseo del Born de Barcelona.

De la misma manera, no podemos olvidar de la existencia de la Editorial Caligrama. Esta es un sello de publicación personalizada de Penguin Random House Grupo Editorial que comenzó su andadura allá por el año 2014. Se encuentra dirigida, fundamentalmente, a autores que apuestan por impulsar su carrera literaria y que deciden hacerlo autoeditando la obra que posean.

Análisis de caligramas famosos y su impacto en el público.

3. Práctica (35 minutos)

Actividad individual: Cada estudiante crea su propio caligrama, combinando texto e imagen. Deben elegir un tema personal o social y usar la forma para reforzar el mensaje.

Exhibición de los caligramas creados, donde los estudiantes explican sus obras.

4. Reflexión (20 minutos)

Reflexión sobre los desafíos y las satisfacciones de crear un caligrama. ¿Cómo se siente el proceso de fusionar texto y arte visual?

5. Transferencia (20 minutos)

Tarea: Investigar un caligrama que no se haya mostrado en clase y preparar una breve presentación para compartir en la próxima sesión.

Clase 2: Introducción a la Historia del Arte y Performance

Objetivo:

Comprender los orígenes y la evolución del arte y su impacto en la sociedad, con un enfoque especial en el arte de la performance.

1. Exploración (20 minutos)

Actividad de apertura: Mostrar imágenes y videos cortos de diferentes formas de arte (pintura, escultura, performance) y discutir las primeras impresiones de los estudiantes sobre qué es el arte y cómo se relaciona con la sociedad.

Pregunta guía: ¿Qué sentimientos o pensamientos evocan estas obras?

2. Estructuración (30 minutos)

Explicación teórica sobre la historia del arte: una breve línea del tiempo que resuma los períodos artísticos más importantes (Renacimiento, Barroco, Modernismo, etc.) y cómo se ha expandido hacia formas de expresión más contemporáneas como la performance.

Introducción al arte de la performance: Historia, características y artistas representativos como Marina Abramović y Joseph Beuys.

3. Práctica (30 minutos)

Actividad grupal: Dividir la clase en grupos pequeños y asignarles diferentes performances para analizar. Los grupos deben identificar el mensaje, las técnicas utilizadas y la respuesta del público.

Cada grupo presenta sus hallazgos brevemente.

4. Reflexión (20 minutos)

Discusión guiada: ¿Cómo se diferencia la performance de otras formas de arte? ¿Qué tan importante es la interacción del público?

5. Transferencia (20 minutos)

Actividad creativa: Invitar a los estudiantes a idear una breve performance en grupo que comunique un mensaje social o personal. Esto se presentará en la próxima clase.

Clase 3: Tatuajes y Modificaciones Corporales como Arte

Objetivo:

Analizar el arte de los tatuajes y las modificaciones corporales como formas de expresión artística y cultural.

1. Exploración (15 minutos)

Actividad de apertura: Mostrar imágenes de tatuajes y modificaciones corporales de diferentes culturas y tiempos históricos.

Pregunta guía: ¿Consideras estas modificaciones una forma de arte? ¿Por qué sí o por qué no?

2. Estructuración (30 minutos)

Explicación teórica: Historia del tatuaje y las modificaciones corporales, su evolución y cómo han sido vistas a través de distintas culturas (Maorí, Polinesia, Japón, Occidente).

Análisis de artistas contemporáneos que usan el cuerpo como lienzo, como Kat Von D o Horiyoshi III.

3. Práctica (35 minutos)

Actividad grupal: Diseñar un tatuaje o una modificación corporal que simbolice un aspecto importante de su identidad o cultura.

Presentación de los diseños, explicando el simbolismo detrás de cada uno.

4. Reflexión (20 minutos)

Debate sobre la percepción de los tatuajes y modificaciones corporales en la sociedad actual. ¿Es el cuerpo un lienzo legítimo?

5. Transferencia (20 minutos)

Actividad final: Crear un proyecto de arte personal donde integren conceptos de performance, caligrama o modificaciones corporales, demostrando su comprensión y reflexión sobre estas formas de arte.

Materiales Requeridos

Clase 1: Historia del Arte y Performance

Proyector o pantalla para mostrar imágenes y videos.

Laptop o tablet para reproducción de material audiovisual.

Pizarrón y marcadores para apuntes y discusiones.

Papel y bolígrafos para notas y planificación de performances.

Espacio abierto para realizar las performances (puede ser el aula adaptada).

Clase 2: Caligrama como Forma de Expresión Artística

Papel tamaño carta, cartulina o papel de arte.

Marcadores, lápices de colores, bolígrafos y plumas.

Impresora (opcional, para ejemplos impresos de caligramas).

Referencias visuales (libros de poesía visual, ejemplos impresos o digitales de caligramas).

Clase 3: Tatuajes y Modificaciones Corporales como Arte

Proyector para mostrar imágenes de tatuajes y modificaciones corporales.

Hojas de papel, lápices, borradores y colores para diseñar tatuajes.

Revistas o imágenes de referencia de tatuajes y modificaciones corporales.

Material para presentaciones (cartulinas, marcadores, etc.).

Criterios de Evaluación

La evaluación se centrará en cinco aspectos clave: participación, creatividad, análisis, presentación y reflexión crítica. Aquí los detalles por clase:

Clase 1: Historia del Arte y Performance

Participación Activa: Participación en la discusión inicial y en la creación de la performance.

Creatividad: Originalidad y creatividad en la propuesta de la performance grupal.

Análisis y Presentación: Capacidad para analizar las performances vistas y presentar ideas de manera clara.

Reflexión Crítica: Capacidad de reflexionar sobre el impacto de la performance en la sociedad.

Clase 2: Caligrama como Forma de Expresión Artística

Participación Activa: Aporte en las discusiones sobre caligramas y su creación personal.

Creatividad y Originalidad: Uso creativo del texto y la imagen para comunicar un mensaje claro.

Precisión y Estética: Cuidado en la presentación visual del caligrama (uso del espacio, color, forma).

Presentación Oral: Capacidad de explicar la idea detrás del caligrama y su proceso creativo.

Clase 3: Tatuajes y Modificaciones Corporales como Arte

Investigación y Análisis: Capacidad de analizar las imágenes de tatuajes/modificaciones y relacionarlas con su contexto cultural.

Creatividad y Simbolismo: Diseño original del tatuaje o modificación corporal con un claro simbolismo personal o cultural.

Presentación del Proyecto: Claridad y efectividad al presentar el diseño y explicar su significado.

Reflexión Crítica: Capacidad de argumentar sobre las percepciones sociales de los tatuajes y modificaciones corporales.

Evaluación Final del Proyecto Integral:

Integración de Conceptos: Evaluar si el proyecto final integra conceptos de performance, caligrama o modificaciones corporales de manera coherente y reflexiva.

Expresión Personal y Coherencia: Que el proyecto refleje una expresión personal auténtica y muestre comprensión de los temas trabajados.

Presentación y Defensa del Proyecto: Efectividad en la presentación del proyecto final y en la argumentación sobre su proceso creativo y significado.

Actividad: Creación de un Caligrama

Objetivo:

Que los estudiantes comprendan la fusión entre la palabra y la imagen a través del caligrama, utilizando la forma para reforzar el significado del texto.

Materiales Necesarios:

Hojas de papel (tamaño carta o A3).

Lápices, bolígrafos, marcadores de colores.

Ejemplos de caligramas (digitales o impresos).

Instrucciones de la Actividad:

Introducción (10 minutos):

Comienza la clase explicando qué es un caligrama: un poema, frase o palabra cuya disposición tipográfica crea una imagen visual relacionada con el contenido del texto. Muestra algunos ejemplos famosos de caligramas, como los de Guillaume Apollinaire, para que los estudiantes se inspiren.Texto Base para Crear el Caligrama (10 minutos):

Proporciona a los estudiantes un texto breve y significativo sobre el cual basarán su caligrama. Puedes usar el siguiente texto o permitir que ellos elijan uno que les resuene personalmente:

Texto Propuesto:

"El vuelo del alma es libre como un pájaro, sin límites, sin fronteras. Un viaje infinito hacia los sueños más altos, donde el cielo no tiene fin y las alas nunca se cansan."

Preguntas Orientadoras (10 minutos):

Antes de comenzar a crear, pide a los estudiantes que reflexionen sobre las siguientes preguntas para ayudarlos a conectar el texto con la forma que quieren darle:¿Qué imágenes te vienen a la mente cuando lees el texto?

(Por ejemplo, un pájaro en vuelo, alas abiertas, nubes, un cielo despejado).¿Cómo puedes representar visualmente el significado del texto?

(Piensa en cómo la forma de las palabras puede parecerse a la imagen de un pájaro o un vuelo).¿Qué emociones quieres transmitir con tu caligrama?

(Libertad, paz, aspiración, movimiento).¿Qué palabras o frases clave crees que deberían destacarse más en el caligrama?

(Palabras como "libre", "vuelo", "sueños", "cielo").Creación del Caligrama (40 minutos):

Los estudiantes comenzarán a crear sus caligramas utilizando el texto base o uno propio. Les puedes guiar con estos pasos:Dibujar una imagen suave de guía para colocar el texto (puede ser un contorno de un pájaro, una pluma, etc.).

Escribir las palabras del texto siguiendo el contorno.

Ajustar la forma para que las palabras y la imagen se complementen, usando distintos tamaños, grosores y colores para resaltar partes importantes.

Presentación y Reflexión (20 minutos):

Los estudiantes presentarán sus caligramas a la clase y explicarán brevemente por qué eligieron esa forma y cómo la imagen y el texto se complementan.

Reflexionar juntos sobre la experiencia de crear un caligrama:

¿Qué desafíos enfrentaron al unir palabra e imagen?

¿Cómo cambió su comprensión del texto al verlo convertido en arte visual?

Evaluación:

Creatividad y Originalidad: Evaluar la capacidad de los estudiantes para innovar en la disposición del texto y la imagen.

Relación Texto-Imagen: Cómo la forma elegida refuerza o amplía el significado del texto.

Estética y Presentación: Claridad y cuidado en la presentación del caligrama, uso de color y diseño.

Explicación y Reflexión: Capacidad de los estudiantes para explicar sus decisiones artísticas y reflexionar sobre el proceso.

.jpg)

Comentarios

Publicar un comentario